こんにちは、ライターのSakiです。

小学生の頃の夏休みといえば、海やプール、旅行などが思い浮かびますが、忘れてならないのは夏休みの宿題、その中でも一番苦労したのが「自由研究」です。

私にとってテーマが自由なところがかえって難しく工作も苦手だったので、簡単にできる植物の観察日記や牛乳パックと粘土で貯金箱を作るので精一杯でした。

そんな私にも子どもができ、今度は子どもとどうやってこの「自由研究」を攻略するか、頭を抱えています。

幸い子供は工作が嫌いなではないようなのですが、何を作ればいいか決めるのが一苦労です。

小学校低学年なら完成後に遊べるおもちゃの延長のような作品でもいいと思うのですが、高学年ともなるとネタも尽きてしまいます。

最近では便利な工作キットもたくさん販売されていますが、親としてはそういった既製品に頼らず、一から自分で作り上げていく喜びを感じてほしいものです。

そこで今回はどこでも手に入りやすい割り箸を活用した、小学生が一人で作れる工作<高学年向け>を2つご紹介します。

キャンプやピクニックなどで使う割り箸は100均などでも手に入りますが、1袋の量がとても多くあまりがちですよね。

そんな割り箸を工作に活用できればお財布にも優しく一石二鳥です。

作る際のポイントや注意点を画像付きで解説していますので、ぜひお子さんと一緒に確認しながら挑戦してみてください。

割り箸を使った工作①『レオナルドの橋』

かの有名なレオナルド・ダ・ ヴィンチが考案した橋を、割り箸で作る工作です。

モナリザで有名なダ・ヴィンチですが、建築家でもありました。

ダ・ヴィンチは元々橋作りに興味を持っており、兵士がその場にある木材のみで組むことができる橋を考案したのです。

今回は釘や接着剤などを使わずに組むことができるレオナルドの橋を、割り箸で作っていきます!

材料

・割り箸 7膳と1本

(割った状態にして全部で15本)

・木工用ボンドまたはグルーガン

(ボンドで固定しなくても崩れませんが、学校へ持って行く際には崩れてしまうため準備してください)

作り方

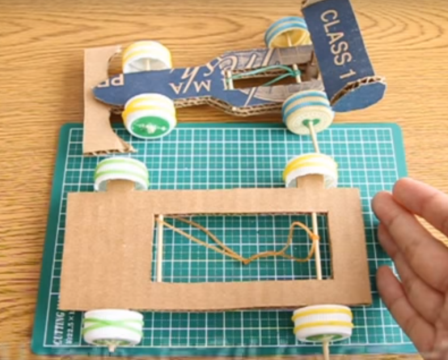

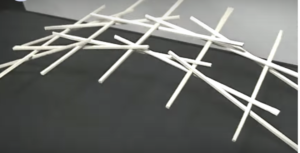

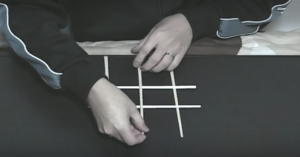

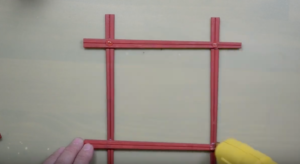

① 割り箸を縦と横に2本ずつ(全部で4本)格子状に並べます。

自分から見て縦方向に割り箸を2本置き、その上に残りの2本の割り箸が重なるように横方向に置きます。

下の画像のように、中央の部分が横に長い長方形になるようにしてください。

② 長方形の中央に1本縦方向に重ねます。

③ 割り箸を組み立てます。

★組み方の手順★

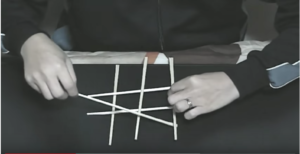

作り方①で縦方向に置いた割り箸の真ん中を指先でつまんで、水平を保ったまま少し持ち上げます。

並べた5本の割り箸とは別の割り箸を用意し、作り方②で置いた中央の割り箸の上側から、持ち上げた割り箸の下側に向かって通します。

下の画像のように、横方向に置いた割り箸の外側に通してください。

手前側も同様に、横方向に置いた割り箸の外側に向かってもう一本割り箸を通します。

2本通すと下の画像のようになります。

反対側も同じように縦方向の割り箸を持ち上げて、2本の割り箸を通します。

④ 橋の長さを伸ばすために、次の段を組んでいきます。

作り方③で通した割り箸の下に左右1本ずつ、直角に交わるように割り箸を入れます。

先ほどと同じように、その割り箸の真ん中をつまんで少しだけ持ち上げ、また別の割り箸を作り方③と同じ要領で組んでいきます。

手前側、そして反対側も同じ手順を繰り返します。

これで「レオナルドの橋」の完成です。

今回は15本で作っていますが、④の工程を繰り返して段数を増やしていくことで、どこまで大きくできるかチャレンジするのも面白いですね。

★作製する際のポイント★

●各それぞれの割り箸が平行になるように置くこと

●横方向に置く割り箸の幅を広げすぎないこと

これは段数が増えるごとに外側に横方向の割り箸を置いていかないといけないからです。

割り箸の組み方などの細かい部分はお子さんと一緒にこちらの動画で確認してください。

実際に組んでいくところを見ると、見た目より案外難しく感じないかもしれませんよ。

【割り箸でレオナルドの橋を作ってみた - da Vinci Bridge -】

夏休みの自由研究として学校に完成品を持っていく場合はボンドなどで固定する必要がありますが、それだとこの「レオナルドの橋」のすごさが十分伝わりませんよね。

工作をみんなの前で発表する機会があったら割り箸をそのまま持っていき、実際にその場で組み上げて完成させれば「すごい!」と感心されるでしょう。

また材料は割り箸だけというシンプルな工作ながら、この「レオナルドの橋」は橋の骨組みの原理をしっかりと勉強することもできますよ。

割り箸を使った工作②『簡単割り箸ランプシェード』

せっかく作る工作なら見て終わりの一回きりのものだけではなく、作った後も使えるものだと子供がものを大切にすることを学べるのでとても良いですよね。

そこで次は、割り箸で作るランプシェードを紹介します。

自分で好きな飾りを付けたり、色を付けたりすることでオリジナリティが出せますよ。

材料

・割り箸 100膳くらい

(作りたい大きさによって必要な本数が変わります。割り箸はそのまま割らずに使用します。)

・グルーガンまたは木工用ボンド

・ライト

(電池などで光るコードレスタイプのもの。100均でも購入できます。今回はセリアで購入したものを使用しています。)

・好きな色の塗料

・新聞紙、筆やハケ

(塗料を塗る際に使用します。)

・手袋

(色を塗る時に汚れないように使用します。)

・ペンなどの筆記用具、定規

(目印を書くために使用します。)

作り方

① 割り箸に塗装をしていきます。

新聞紙の上にすべての割り箸を広げ、筆やハケなどを使って好きな色の塗料を全面に塗っていきます。

手が汚れないように軍手やビニール手袋があると作業がしやすくなります。

その際、割り箸が乾いていて滑りが悪いようでしたら、塗料に少し水を含ませるとのびが良くなりきれいに塗ることができます。

片面を塗り乾かしたら反対の面も同様に塗っていきます。

側面部分も忘れないようにしましょう。

② ボンドまたはグルーガンで割り箸同士を接着させる位置を決めます。

下の画像のように、割り箸の両サイドから3センチくらいの所にペンで線を入れます。

この時、一つずつではなくまとめて定規などで固定し引くと楽にできます。

③ 割り箸をボンドまたはグルーガンで接着していきます。

下の画像のように割り箸同士が垂直になるように重ね、作り方②で付けた印のところで接着し、もう一方も同様に重ねて接着していきます。

この四角い形を割り箸の数だけ量産していきます。

今回は100膳使用しているため、25パーツ出来上がります。

④ パーツを組み立てていきます。

割り箸同士が交差している部分に接着剤をつけ、作り方③で作ったパーツを下の画像のように少しずつずらしていきながら重ねていきます。

この時前後左右のずらす間隔を均等にすると、出来上がりがゆるやかならせん状になります。

すべてのパーツを重ね終わったら、真ん中にライトを設置して完成です。

割り箸の塗装の仕方や重ね方などは、こちらの動画で確認することができます。

【100均DIY】簡単ランプシェード 割り箸工作 部屋のDIYにおすすめ

この作品はアイデア次第で様々な形ができオリジナリティが出せます。

塗料も1色ではなくレインボーカラーにしてみたり、接着する前にパーツの重ね方を工夫して色んな形を試してみたり、お子さんの自由な発想をぜひ取り入れて作ってみてください。

まとめ

今回は夏休みの自由研究にぴったりな小学校高学年向けの割り箸工作を2つご紹介しました。

「レオナルドの橋」は釘や接着剤を使わなくても橋が作れるといった驚きもありますし、考案者であるレオナルド・ダ・ヴィンチについても興味を持ってもらえそうですね。

この橋の構造や仕組みについての解説もつけると作品のレベルアップになりますよ。

「ランプシェード」は完成した後も実際に使えるので、お家のリビングなどに飾ってあげればお子さんも嬉しいはずです。

色や形も工夫次第で様々なアレンジができるので、上手くできたら誰かにプレゼントするのもいいですね。

割り箸を使用する上での注意事項ですが、割り箸を扱う時に上手く割れずに『とげ』がでてしまうことがあります。

その場合は100均で売っている『紙やすり(サンドペーパー)』を準備して磨いてから作成すると安心です。

紙やすりは、♯番号の数字が大きいほど目が細かく仕上げ磨きには向いていますので、なるべく数字の大きいものを選んでください。

また今回ご紹介した以外にも小学生が一人でできる工作のアイデアはたくさんあり、空き箱やペットボトルなど家の中にあるものを使ったものを以下の記事に詳しくご紹介しています。

ぜひ参考になさってください。

夏休みの自由研究の題材は何でもいいとはいえ、ただ楽しく作るだけでなく、親としてはそこから何か学びとってくれるようなものがいいですよね。

ご紹介した2つの割り箸工作も、物事の仕組みを考える力や最後まで一人でやり遂げる根気強さなどを身につけることができます。

もし途中で間違ったやり方をしていてもなるべく手を出さずに見守り、完成品が少し不格好になったとしても一生懸命作った作品はぜひ褒めてあげてください。