ライターのMichelleです。

訃報っていつも突然の連絡で、バタバタと準備をしてお通夜や葬儀に参列することになりませんか?

そのような時きちんとしたマナーが身についていればいいのですが、私は毎回あたふたしてしまいます。

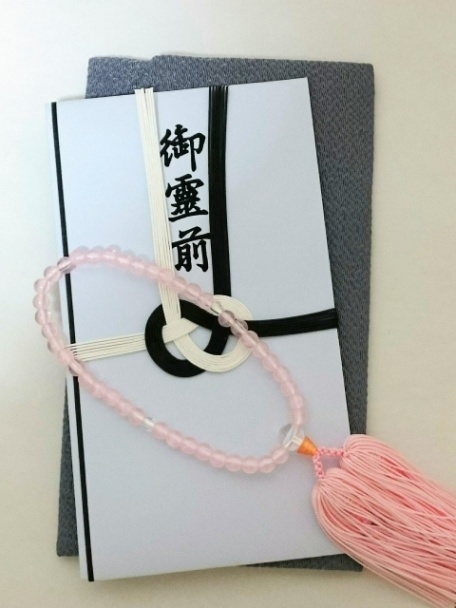

不祝儀袋(香典袋)についても同様で、いろいろな表書きがついている中からどれを選べばいいの?と迷ったりもします。

私自身、周りにはキリスト教や天理教などいろいろな宗教を信仰している知人・友人がいます。

年齢的にそろそろ友人の親御さんなどの訃報が入ってくるようにもなりました。

そこで、葬儀の際に必要な不祝儀袋(香典袋)の種類や選び方について調べてみました。

すると、不祝儀袋の表書きの使い分け方や亡くなられた方の宗教によるデザインの違いなど、知らなかったことがたくさんありました!

故人とのお別れの場で恥ずかしい思いをしないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

不祝儀袋の表書き ~御香典・御霊前・御仏前・御香料・御花料の違いは?~

知人が亡くなった!という連絡を受けた場合、まずは亡くなられた方への哀悼の思いや亡くなられた方との思い出が心に浮かぶことと思います。

その後、お通夜やお葬式で直々にお別れを・・・と思った時に必要となるのが不祝儀袋(香典袋)です。

近年は文具店だけでなくスーパーやコンビニでも購入することができる不祝儀袋ですが、いろいろな表書きの種類があって「ん?何がどう違うの?」と迷ってしまいますよね。

正式なマナーとしては亡くなられた方や家の宗教に合わせて使い分けなければならないということをご存知でしょうか?

宗教・宗派別に表書きの選び方を見ていきましょう。

・仏式(仏教)の場合

相手方の宗教が分からないけれど、仏教であるということが分かっていれば使うことができるのが「御香典」「御香料」の表書きです。

・神式(神道)の場合

お葬式が神式で行われる場合は「御玉串料」「御榊料」「御霊前」の表書きとなります。

・キリスト教式の場合

キリスト教式の場合には「御花料」(お花料)となります。時折「華」の字を使った「御華料」という表書きを見かけるかもしれませんが、それは間違いです。「華」という字には「輝かしい・華やか」という意味がありますので、葬儀の場にはふさわしくありません。

間違って「御華料」と書いてしまわないように気をつけましょう。たま、キリスト教式でもカトリックの場合は「御ミサ料」も使うことができます。

・相手方の宗教が分からない場合

迷った場合には「御霊前」「御香典」を使うと失敗がありません。ですが、浄土真宗・真宗の方は亡くなるとすぐ仏になるという考えをお持ちのため「御霊前」よりも「御仏前」を使う方がふさわしいと言われています。ですが、相手方も忙しいのでわざわざ宗教を確認することは失礼にあたります。

どうしても分からない場合には表書きを「御霊前」として準備するようにしましょう。

御香典・御霊前・御仏前・御香料・御花料はいつ使う?

仏式の場合のみ、「御霊前」と「御仏前」の使い分けに気をつけておく必要があります。というのも、仏教では浄土真宗以外は亡くなって四十九日目に仏になれるかどうかの審判が下されると考えられているからです。そのため、四十九日までは「御霊前」・四十九日以降に「御仏前」を使うのがマナーです。

浄土真宗の場合は、亡くなった方はすぐに仏になれると考えられているため、お通夜・葬儀の際にも「御仏前」を使うのがマナーです。

「御霊前」・・・四十九日まで(浄土真宗を除く)

「御仏前」・・・仏教のみで四十九日以降(浄土真宗では1日目から)

亡くなられた方の訃報を受けた際に、宗教・宗派まで聞くことができればベストですが、動揺してしまうとそれどころではありません。相手方もこちらが充分に準備する時間がなかったことを理解してくれますから、表書きは「御霊前」としておくのが無難でしょう。

また、「御香典」「御香料」「御花料」の3つは、宗教によって使い分けるもので、該当する宗教ならいつでも使える表書きになります。こちらも相手方の宗教・宗派が分からない場合は使えませんのでご注意ください。

宗教や宗派による違いはあるの?

不祝儀袋の違いは、「御香典」「御霊前」といった表書きの違いだけではありません。よく見ると、宗教や宗派によって不祝儀袋のデザインにも違いがあります。どのような違いがあるのでしょうか。

・仏式(仏教)の場合

蓮の花がデザインされた不祝儀袋が使えます。水引は黒白のものになります。

・神式(神道)の場合

無地の不祝儀袋を使いましょう。水引は白1色、黒白または双銀のものを使います。

・キリスト教式の場合

百合の花や十字架がデザインされた不祝儀袋が使えます。旧教・新教に使える不祝儀袋の違いはありません。水引は用いませせん。

他にも地域によっては水引が白と黄色だったり、包む金額によってデザインが違ったりすることがあります。香典袋を入れてある袋の裏に、包む金額の目安が書かれていますので、購入の際に合わせて参考にすると良いでしょう。

まとめ

◎不祝儀袋の表書きについて

相手方の宗教が分かっている場合には、宗教・宗派に合わせた表書きを選ぶのがマナーです。そこまで確認する余裕がない場合は、「御霊前」「御香典」を使うのがおすすめです。

| 故人の宗教 | 不祝儀袋(香典袋)の表書き |

| 仏教 | 御香典・御香料 |

| 浄土真宗 | 御仏前 |

| 神道 | 御玉串料・御榊料・御霊前 |

| キリスト教 | 御花料(お花料) ※カトリックの場合は「御ミサ料」もOK |

| 不明 | 御霊前・御香典 |

仏式の場合のみ、「御霊前」「御仏前」の使い分けには気をつけておきましょう。ただし、相手方もこちらの状況をある程度理解はしてくださいますので、一般的には「御霊前」としておけば間違いはありません。

◎宗教や宗派による不祝儀袋(香典袋)の違いについて

表書きと同じように、故人の宗教に合わせて不祝儀袋を選ぶ必要があります。

| 故人の宗教 | 不祝儀袋(香典袋)の選び方 | |

| デザイン | 水引 | |

| 仏教 | 蓮の花 | 黒白 |

| 神道 | 無地 | 白1色or黒白or双銀 |

| キリスト教 | 百合の花・十字架 | なし |

ここまできっちりとしたルールを心得ている方は、なかなかいないのではないでしょうか。自分がこれまでに間違ったことをしていたのでは?と少し不安になってしまいますね。今後は、そのようなミスもなくなりますよ。こちらの動画では、上記で紹介した不祝儀袋の種類と使い分け方をおさらいすることができます。

【葬儀マナー2 香典 ~種類と使い分け~ 石川・小松市・加賀市 葬儀社 サイエン 】

実際に映像で不祝儀袋が確認できると、より理解が深まりますね。

いかがでしたでしょうか?家族や親戚はもちろん、親しくしていた方との突然のお別れは心の準備もできず、バタバタとしてしまいがちです。

いざという時のために失敗しないマナーを心得ておくだけで、不安が一つ解消されますね。

訃報を受けた時、落ち着いて対応できるように今回得た知識をしっかりと持っておきたいと思います。